2011年08月31日

建築探訪 ~「法隆寺(ほうりゅうじ)」

こんにちは! 菊池建設の sugar こと、相川正也です!

日本中の建築物の中から「おっ!これはっ!」というモノを紹介する建築探訪の第二回目は、 奈良の「法隆寺(ほうりゅうじ)」を取り上げてみたいと思います。

< 法隆寺(ほうりゅうじ) >

そもそもこの「法隆寺」を語るにはその時代背景を抜きには語れません。

ということで、まずはその時代背景を見てみたいと思います。

当時の日本は「大化の改新」で有名な蘇我氏が次第に力を持ち始め、ついに朝廷の実権を握るようになり、それに伴って彼らが信仰していた仏教が急速に広まり始めていた時代でした。

< 大化の改新 ~ 蘇我入鹿が中大兄皇子らに暗殺された時の図 >

< 聖徳太子 >

こうして朝廷が置かれていた飛鳥(あすか)を中心に「飛鳥文化」と言われる、中国の南北朝文化を積極的に受容して成立した仏教文化が興ったのです。

こうして、この「飛鳥文化」を背景に蘇我氏が「飛鳥寺」を、聖徳太子が「四天王寺」や「法隆寺」を建立したのでした。

この「法隆寺」は、西暦607年に時の用明天皇が造寺造営を発願しましたが、完成前にご崩御され、その遺志を継いだ推古天皇と聖徳太子が完成させたと伝えられています。

ところが、「日本書紀」の記述によれば、その後「法隆寺」は670年に焼失したとされるのですが、ここで一つ謎が残っています。

といいますのも、もしも火事で670年に焼失したとすれば、747年に編纂された「法隆寺伽藍縁起幷流記資材帳(ほうりゅうじがらんえんぎならびにるきしざいちょう)」という書物にこの火災のことが書かれているはずなのに、一切その記述が無いのです。

このことから、伽藍は創建当時のままではないか?という見方が出てきたのです。

その後、再建か非再建かで識者の間で大論争となり、明治時代から昭和初期までの長きに渡ってこの論争は続いたのでした。

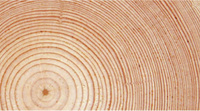

その後の研究で伽藍の配置方式から、再建論の方に大きく傾いて、ついに論争は決着したかに見えたのですが、2001年に「年輪年代法」という科学的な新たな手法で鑑定が行われた結果、「五重塔」の心柱(しんばしら)の伐採年が594年であることが判明しました。

とすれば、670年の火災よりもはるかに以前に心柱が伐採されていたことから、この時間的な差に新たに様々な謎が浮上し、「貯木説」や「移建説」などが取り沙汰されてはいるのですが、決定的な説とは言い難く、いまだこの670年に火災があったか否かは依然として謎のままなのです。

「法隆寺」は、再建されたのか?、それとも創建当時のままなのか?

ここにも歴史のロマンがありました。

閑話休題。

さて、ここ奈良の法隆寺にちなんだ銘酒がありますので。こちらもご紹介します。

その名も「斑鳩の里」。

辛口で丁寧な醸造による仕込みは辛口党もうならせる至高の味です。

もしも、「法隆寺」に行かれた時にはこちらもお試しを・・・

.

日本中の建築物の中から「おっ!これはっ!」というモノを紹介する建築探訪の第二回目は、 奈良の「法隆寺(ほうりゅうじ)」を取り上げてみたいと思います。

< 法隆寺(ほうりゅうじ) >

そもそもこの「法隆寺」を語るにはその時代背景を抜きには語れません。

ということで、まずはその時代背景を見てみたいと思います。

当時の日本は「大化の改新」で有名な蘇我氏が次第に力を持ち始め、ついに朝廷の実権を握るようになり、それに伴って彼らが信仰していた仏教が急速に広まり始めていた時代でした。

< 大化の改新 ~ 蘇我入鹿が中大兄皇子らに暗殺された時の図 >

< 聖徳太子 >

こうして朝廷が置かれていた飛鳥(あすか)を中心に「飛鳥文化」と言われる、中国の南北朝文化を積極的に受容して成立した仏教文化が興ったのです。

こうして、この「飛鳥文化」を背景に蘇我氏が「飛鳥寺」を、聖徳太子が「四天王寺」や「法隆寺」を建立したのでした。

この「法隆寺」は、西暦607年に時の用明天皇が造寺造営を発願しましたが、完成前にご崩御され、その遺志を継いだ推古天皇と聖徳太子が完成させたと伝えられています。

ところが、「日本書紀」の記述によれば、その後「法隆寺」は670年に焼失したとされるのですが、ここで一つ謎が残っています。

といいますのも、もしも火事で670年に焼失したとすれば、747年に編纂された「法隆寺伽藍縁起幷流記資材帳(ほうりゅうじがらんえんぎならびにるきしざいちょう)」という書物にこの火災のことが書かれているはずなのに、一切その記述が無いのです。

このことから、伽藍は創建当時のままではないか?という見方が出てきたのです。

その後、再建か非再建かで識者の間で大論争となり、明治時代から昭和初期までの長きに渡ってこの論争は続いたのでした。

その後の研究で伽藍の配置方式から、再建論の方に大きく傾いて、ついに論争は決着したかに見えたのですが、2001年に「年輪年代法」という科学的な新たな手法で鑑定が行われた結果、「五重塔」の心柱(しんばしら)の伐採年が594年であることが判明しました。

とすれば、670年の火災よりもはるかに以前に心柱が伐採されていたことから、この時間的な差に新たに様々な謎が浮上し、「貯木説」や「移建説」などが取り沙汰されてはいるのですが、決定的な説とは言い難く、いまだこの670年に火災があったか否かは依然として謎のままなのです。

「法隆寺」は、再建されたのか?、それとも創建当時のままなのか?

ここにも歴史のロマンがありました。

閑話休題。

さて、ここ奈良の法隆寺にちなんだ銘酒がありますので。こちらもご紹介します。

その名も「斑鳩の里」。

辛口で丁寧な醸造による仕込みは辛口党もうならせる至高の味です。

もしも、「法隆寺」に行かれた時にはこちらもお試しを・・・

.

Posted by スタッフブログ『ひのき同好会』 at 16:55│Comments(0)

│sugar